一

摘要:四個技術偏執狂!

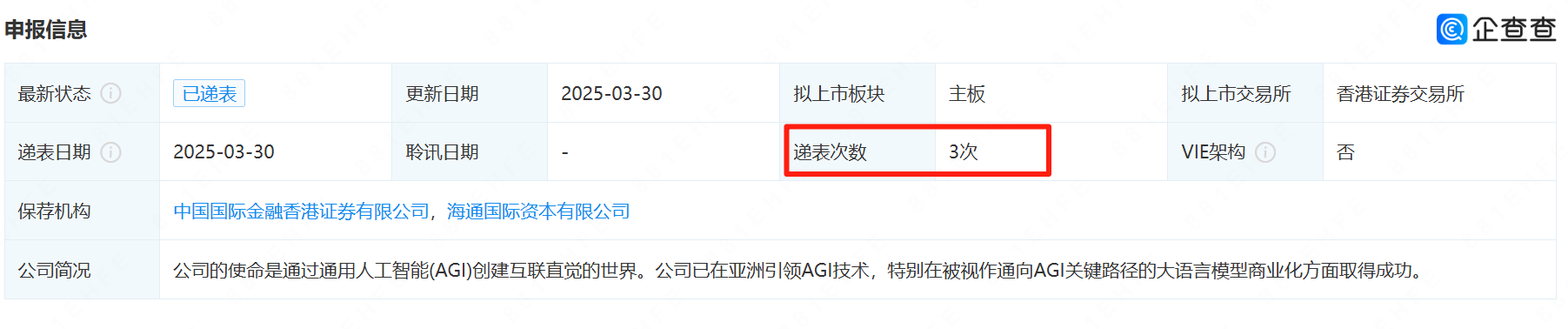

四個技術偏執狂! 金沙江創投朱嘯虎前不久的犀利論斷,給火熱的AI賽道狠狠踩了剎車,這位曾投出滴滴、餓了么的“獨角獸獵手”,以“不能僅依賴技術”為由,再次展現了他對AI賽道的冷酷判斷。 當資本寒冬論甚囂塵上,投資人忙著撤離技術泡沫時,一家名為云知聲的老牌AI企業,卻在用一份港股招股書逆勢攪動市場。 這家成立12年的公司,頭頂“中科大系”光環,手握30余家明星資本的押注,創始團隊清一色的中科院、中科大博士,啟明創投、摯信資本、京東、高通等巨頭排隊入場。2013年,擊敗科大訊飛拿下錘子手機訂單,2016年布局大模型基礎設施,2023年火速推出對標GPT-4的“山海大模型”。 但戲劇性的是,這家曾與科大訊飛爭奪“語音一哥”的老兵,卻始終困同一個魔咒里:技術越強,虧損越大;融資越多,現金流越緊。上市三次敗三次、相關數據遭科大訊飛“打假”、科創板撤退、港股招股書失效的履歷,寫滿坎坷。 在科大訊飛、商湯等巨頭環伺的市場里,如果說前幾次IPO失敗是成長的陣痛,那么這一次,或許是決定生死的最后一搏。 一 云知聲的故事,繞不開四位創始人。 黃偉、梁家恩、康恒、李霄寒,這四位中科院與中科大出身的技術天才,在2012年移動互聯網爆發前夜,從微軟亞洲研究院、中科院聲學所等機構出走,帶著“讓機器聽懂人類語言”的夢想創立云知聲。 黃偉是團隊的“技術靈魂”。這位中科大信號與信息處理博士,曾在摩托羅拉開發全球首款手機聲紋認證系統,2009年拒絕Nuance的高薪挖角,轉投盛大創新院組建語音團隊。2011 年,他帶領團隊在NIST聲紋識別大賽中力壓麻省理工、IBM等巨頭,拿下5項第一,震驚學界。 正是這場勝利,讓中科院聲學所的梁家恩慕名加入,這位連續三年參與國家重點研發計劃的語音專家,放棄體制內的安穩,與黃偉攜手創業。 康恒和陳孝良則是技術攻堅的“左右護法”,前者主導芯片研發,2018年推出全球首款物聯網AI芯片,后者深耕醫療AI,將語音技術嵌入北京協和醫院的診療系統。 2013年,成立僅一年的云知聲憑借深度神經網絡(DNN)優化,從科大訊飛手中搶下錘子手機訂單;2014年推出首款語音芯片,拿下格力、長虹等家電巨頭;2016年押注“智慧醫療+智慧生活”雙賽道,與協和醫院合作病歷系統。 這一系列亮眼的成績,讓云知聲在行業內聲名鵲起,也吸引了眾多資本的目光。 從2012年的天使輪融資開始,往后十年,云知聲幾乎每年都有融資進賬,啟明創投、摯信資本、京東、高通等30余家機構十年間輸血超20億元,估值沖上90億。 隨著ChatGPT 掀起大模型熱潮,四位創始人再次展現技術前瞻性。2023年初,在梁家恩主導下,云知聲僅用兩個月便推出“山海大模型”,成為亞洲最早將大語言模型商業化的公司之一。 創業初期,這群科學家堅信技術即壁壘,但理想豐滿現實骨感,且技術理想與商業現實的碰撞從未停止。 二 技術出身的創始人們,并非不懂商業殘酷。 他們不是想上市,是不得不上市。 云知聲自成立以來,曾被視為AI領域的“潛力股”,但其上市之路卻屢屢受挫。2020年,云知聲首次向科創板發起沖擊,卻因招股書中“70%醫療市場占有率”的豪言遭科大訊飛公開“打假”,而草草收場。 此后,云知聲轉戰港股,2023年6月、2024年3月兩次遞表,均以失敗告終。如今第三次踏上征程,招股書中的財務數據已不再掩飾緊迫。 過去三年,云知聲營收從6億攀升至9.4億,看似增長曲線亮眼,但凈虧損卻從3.75億擴大到4.54億,累計燒掉超12億元。 現金流更是如同被扎破的氣球,經營活動凈流出從1.66億飆至3.19億,應收賬款更是堆積成山,2024年周轉天數高達283天,相當于近一年才能收回欠款,而最大客戶世茂集團的地產暴雷陰影,更讓回款雪上加霜。 即便云知聲引以為傲的“山海大模型”,被包裝成AGI時代的船票,但現實是,其研發投入占比常年超30%,三年砸下9.43億元,大模型相關收入卻僅1670萬元,不足總營收的3%,所謂 "AGI 先行者" 的光環正在褪色。 資本市場的殘酷現實,更讓其的IPO蒙上陰影。云知聲2024年在中國AI解決方案市場的份額為0.6%,排名第四;而行業龍頭科大訊飛同期市場份額為15.5%。在這個“贏家通吃”的賽道上,如此薄弱的市場地位,如何支撐90億元估值? 當資本市場的耐心被“技術故事”透支殆盡,云知聲的招股書里寫滿了一個殘酷邏輯:不上市,就斷糧。 根據最新數據,賬上現金及等價物僅剩3.2億元,按過去三年平均每年凈流出3.2億元的速度計算,只夠支撐10個月,這或許才是其執著IPO上市的真正動機。 三 這場“不得不上市”的背后,是AI創業公司典型的“燒錢困局”。 云知聲的商業模式長期依賴項目制,為格力、世茂、北京協和醫院等客戶提供定制化AI解決方案,看似覆蓋智慧生活、智慧醫療等熱門賽道,卻陷入“規模不經濟”的怪圈。 2024年生活AI業務客戶數僅411家,三年增長不足10%;醫療AI客戶留存率從70.4%暴跌至53.3%,每拓展一個新客戶的成本越來越高,而應收賬款周轉天數長達283天,大量資金被套牢在項目里。 更棘手的是,公司的研發投入依賴第三方外包,核心技術自主創新能力遭質疑,這種“借雞生蛋"”的模式,導致其在智慧生活和醫療AI領域的客戶增長停滯。在科大訊飛、百度等巨頭的擠壓下,0.6%的市場份額顯得微不足道。 資本市場對云知聲的疑慮顯而易見,在港股市場流動性低迷、AI 企業估值普遍回調的當下,憑什么相信一家三年3次遞表,至今未找到穩定盈利模式的公司能逆風翻盤? 但云知聲別無選擇,如果不能通過IPO募集資金,10個月后現金耗盡,等待它的不僅是業務停擺,還有33億元的贖回負債。這相當于公司2024年營收的 3.5 倍,足以引發連鎖反應,讓這家曾被30 多家機構追捧、估值近90億元的獨角獸瞬間崩塌。 當燒錢速度跑贏融資速度,當對賭協議的期限逼近,所謂的技術理想,最終都要向現金流低頭。 這場生死時速的背后,折射出中國AI行業的集體焦慮:當技術研發需要持續燒錢,商業落地卻舉步維艱,初創企業該如何在巨頭夾縫中找到生存空間? 大模型或許能帶來流量,但若無法解決“賠本賺吆喝”的困局。資本并非不懂風險,啟明創投、摯信資本等30余家機構十年間輸血超20億元,將估值推至90億,賭的便是AI賽道長坡厚雪的想象空間。 站在2025年的春天,云知聲的IPO不再是一場普通的資本沖刺,而是一場關乎生死的豪賭。10個月的倒計時已經開始,資本市場會為這場“不得不上市”的故事買單嗎?如果連這樣的明星企業都倒在黎明前,中國AI創業的下一個路口,又該往哪走? 三次闖關港股的執著,背后是投資方對退出的迫切,也是創始團隊對“技術信仰”的最后堅守。 但資本市場從不同情悲情故事,它只相信數字。正如梁家恩所說的那樣:“創業不能“成于技術又敗于技術”。

云知聲"基于大模型和語音交互技術的醫療文書自動生成系統"成果入選未來信息方向典型應用場景,成為全國智...

2025-03-31

2025-03-3111月29日,云知聲(上海)智能科技有限公司(以下簡稱“云知聲”)與上海儀電物聯技術股份有限公司(以...

2024-11-29

2024-11-29維昇藥業,股票代碼2561.HK,于2025年3月13日至3月18日期間招股,百惠金控團隊擔任聯席牽...

2025-03-13

2025-03-133月12日晚間藍思科技發布公告,宣布第五屆董事會第二次會議審議通過《關于公司發行H股股票并在香港聯交...

2025-03-13

2025-03-13投資家網(www.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。