摘要:袁昱博士,IEEE候任董事兼IEEE標準協會候任主席,是消費技術、交通出行、智能物聯、數字化轉型等領域富有遠見的科學家、發明人和創業者。

袁昱博士,IEEE候任董事兼IEEE標準協會候任主席,是消費技術、交通出行、智能物聯、數字化轉型等領域富有遠見的科學家、發明人和創業者。在IEEE 2021年度選舉中,袁博士成功當選IEEE董事(IEEE歷史上第一位中國籍董事)和IEEE標準協會主席(IEEE標準協會歷史上第一位來自美國以外的主席)。袁博士目前還兼任IEEE董事會戰略與協調委員會委員、IEEE技術理事會標準指導委員會委員、IEEE消費技術協會董事、IEEE虛擬現實與增強現實標準委員會主席、IEEE消費技術協會電子游戲與競技標準委員會主席、IEEE消費技術協會新興技術標準委員會主席、IEEE光電標準委員會副主席、IEEE消費技術協會區塊鏈標準委員會秘書長、IEEE虛擬現實與增強現實顧問委員會主席、美國國家科學院TRB常設委員會委員、歐盟ARETE顧問委員會委員、中國通信學會區塊鏈委員會副主任委員。

導讀:2021年,堪稱元宇宙爆發之年,企業家、創業者、投資人、技術達人、專家學者都把目光聚焦于此。關于元宇宙,在搜索引擎上的搜索結果已經超過1億。到底什么是元宇宙?元宇宙的技術與場景應用到了哪一階段?元宇宙的發展面臨怎樣的挑戰?未來的元宇宙,會是怎樣一幅圖景?全球最大的專業技術組織IEEE(電氣和電子工程師學會)的候任董事兼IEEE標準協會候任主席袁昱博士,為我們帶來了全球視野下的元宇宙全景觀察與展望。

【精華速覽】

1. 元宇宙發展歷史中的四大關鍵事件

2. 元宇宙的三種體驗形態

3. 元宇宙的九大特征(1+7+1)

4. 元宇宙的兩類半核心技術

5. 通往元宇宙的兩大技術挑戰與未來展望

【正文】

感謝各位,我比較有自信和大家分享關于元宇宙的觀點,因為在元宇宙相關領域,我一直擔任著一些職務,比如:IEEE虛擬現實與增強現實顧問委員會主席,IEEE虛擬現實與增強現實標準委員會主席,IEEE消費技術協會電子游戲與競技標準委員會主席,IEEE光電標準委員會副主席,和IEEE消費技術協會區塊鏈標準委員會秘書長。大家平時聽到元宇宙基本上無外乎XR、光學、區塊鏈等等技術,這些一直是我多年來從事的領域。

在這里我要按照規定作一個Disclaimer(免責聲明),今天表達的很多觀點是我個人的觀點,并不一定和IEEE或者IEEE標準協會的官方立場完全相同。

一. 元宇宙發展歷史中的四大關鍵事件:

我們講元宇宙,需要先下定義,這個詞有來源,不能隨便給它定義。

下面從詞源角度,來回顧四個重要事件。

1、《雪崩》出版

第一個事件是1992年出版的科幻小說《雪崩》,在這本書里面第一次用到Metaverse這個詞,來描述這個小說中的虛擬世界。

2、“第二人生”上線:

接下來的事件是2003年虛擬世界Second Life(第二人生)上線,Second Life被公認是元宇宙的先驅。

3、Roblox上市:

再接下來的事件是Roblox上市。去年3月份Roblox完成IPO,在它的招股書里面明確寫到:這是一家元宇宙公司,這是去年“元宇宙”這個詞突然大熱的關鍵導火索。比較有趣的是,Roblox這家公司有很長歷史,其最早的同名游戲2005年就已經問世。值得一提的是,Roblox招股書里為元宇宙總結了八大特征,被廣為引用。大家要注意,國內很多關于元宇宙的報告引用這八大特征的時候,有的比較顧名思義,只看到了關鍵字,沒有去看Roblox后面具體寫的是什么。

舉例來說,Roblox八大特征里面有一條寫的是low friction,直譯過來叫低磨擦,國內有很多的報告直接翻譯過來是“低延遲”。這就有些想當然了,因為Roblox的本意是指易用性,容易使用。

我分享一個心得,看國內關于元宇宙的報告,首先翻到有引用Roblox的八大特征,如果看把low friction解釋成“低延遲”,基本上,別的部分就不用看了。

4、Facebook改名為Meta:

第四個重要事件是Facebook改名Meta。Facebook歷史非常悠久,2004年1月份就已經成立,2012年IPO,去年10月份正式改名為Meta。Facebook旗下擁有Meta Quest系列VR頭顯,它也推出了一系列元宇宙社交和協同工作應用。

總結一下,元宇宙這個詞從1992年被發明出來,到現在重新大火,有上述四個大的關鍵節點。

二、元宇宙的定義:

基于以上這樣的一個歷程,我給元宇宙下了一個定義:

Metaverse may refer to a kind of experiences in which the outside world is perceived by the users (human or non-human) as being a universe that is actually built upon digital technologies as a different universe ("Virtual Reality"), a digital extension of our current universe ("Augmented Reality" or "Mixed Reality"), or a digital counterpart of our current universe ("Digital Twin"). Named after the universe, a metaverse shall be persistent, and should be massive, comprehensive, immersive, and self-consistent. Described with "meta", a metaverse should be ultra-realistic, accessible, pervasive, and may be decentralized. In a narrow sense, metaverse may be simply defined as Persistent Virtual Reality (PVR). In a broad sense, metaverse is the advanced stage and long-term vision of Digital Transformation.

注:定義的原文為英文,中文參考譯文如下:

元宇宙是關于外界被用戶(人類或非人類)感知為實際建立在數字技術之上的宇宙的一種體驗。這個宇宙或者是——與我們當下的宇宙不同的宇宙(“虛擬現實”);或者是當下的宇宙的數字擴展(“增強現實”或“混合現實”);或者是我們當下宇宙的數字對應物(“數字孿生”)。元宇宙既然以宇宙命名,就必須是持久的,而且應該是巨大的、全面的、沉浸的、自洽的。元宇宙既然用“meta”來形容,就應該是逼真的、易用的、泛在的,并且可以是去中心化的。狹義上,元宇宙可以簡單地定義為:持久存在的虛擬現實(PVR)。廣義上,元宇宙是數字化轉型的高級階段和長期愿景。

我個人的這個定義,經歷了很長時間的迭代。元宇宙這個詞火起來以后,目前這個定義已經到了第4個版本。我認為這個定義寫得還是比較完整,下面給大家分析一下。

三、 元宇宙的三種體驗形態

首先是這個定義的第一段,元宇宙是一種體驗。

如果僅僅說元宇宙是一個3D空間或者時間,是比較片面的。“宇宙”這個詞,本身是一個時空概念,把元宇宙定義為體驗,包含時間和空間,是比較恰當的。這樣的體驗當中,外界是被用戶感知為一個宇宙,用戶可以是人類用戶,也可以是非人類用戶,這樣我們把人工智能也包含在里面了。

大哲學家喬治●伯克利幾百年前就說過,“存在即是被感知”。無論是當下的宇宙還是元宇宙,我們可以統一理解為是體驗。

元宇宙實際上是建立在數字技術之上的一種體驗,有三種形態:

第一種形態,是與當前宇宙不同的宇宙,就是虛擬現實。

第二種形態,是當前宇宙的數字擴展,就是增強現實或者混合現實。

第三種形態,是當前宇宙的數字對應物或者叫數字副本,就是數字孿生。

右邊這張圖,源自2018年我和Steve Mann、Tom Furness這兩位大咖合寫的一篇論文,Steve Mann被公認為是可穿戴和AR之父,Tom Furness被公認為是VR之父。

這張圖講的是擴展現實連續體的概念,就是把我們知道的VR、AR、MR等等各種R,都統一在一張圖上,這張圖的橫軸和縱軸分別是它的現實程度和虛擬程度。

四. 元宇宙的九大特征(1+7+1)

接下來看看元宇宙的特征,我歸納了九大特征,包括一個“必須有”的特征,七個“應該有”的特征,和一個“可以有”的特征。

1)Persistent(持久),元宇宙必須有的也是最重要的特征

我們從詞源、從技術的角度說,既然叫做宇宙,首先必須是持久存在的。去年元宇宙這個詞火起來以后,我作為從事虛擬現實多年的老兵就在想,元宇宙這個詞到底有什么亮點,觸碰到了哪些業界“癢點”?客觀上看,很多講元宇宙的文章里把“元宇宙”全文替換為“虛擬現實”也沒問題,一點不違和,為什么元宇宙讓大家這么興奮?

我后來發現了元宇宙和虛擬現實的區別。很多虛擬現實的應用,用戶每次登錄進去以后,這個虛擬世界是重置的、是重新生成的;但元宇宙從它的歷史淵源來看,以Second Life為例,這個世界是持久存在的,這樣,里面用戶的造物留存下來才有意義和價值。

做標準的人都知道,一般用shall表示必須有的特征、should表示應該或推薦有的特征,may表示可以有的特征,所以唯一一個shall我給了persistent,就是持久。

2)元宇宙應有的7個特征

然后是應該具有的特征。

Massive(巨大):如果說元宇宙就是一個虛擬房間,把它叫做元宇宙也有點說不過去,所以元宇宙應該是相對大的虛擬環境。

Comprehensive(全面):元宇宙要足夠的復雜,既然我們叫宇宙,就應該從感知交互的角度給用戶各種輸入,不僅僅是視覺、聽覺,還要包括其它各種感覺。同時虛擬世界或者虛擬宇宙本身也要有足夠多的細節、足夠豐富的內容。

Immersive(沉浸):沉浸大家很容易理解,但我們沒有把它放在shall里。像Second Life,它不是用VR訪問的,但也是元宇宙典型的案例。

Self-consistent(自洽):自洽指的是宇宙本身有一定運行規律,比如說我們現在所處的宇宙,至少當下科學界的共識是希望找到大一統理論。整個宇宙在沒有宇宙之外的作用下,單純靠內部的物理規律(大一統理論),就可以持續地運轉下去。同樣我們講一個虛擬的宇宙,為了能夠以假亂真也應該遵循自身規律來運行,雖然這個規律不一定和我們當下的宇宙相同。舉個例子,我們把一個物理學家灌醉了以后扔進一個虛擬宇宙,他可能都發現不了這個宇宙是虛擬的。自洽是一條重要但很難做到的特征。

Ultra-realistic(逼真):我們用了Meta這個詞,大家可以翻一下這個詞根,包括“超越”,“元”,“形而上”等諸多解釋。用Meta這個詞來形容虛擬宇宙,那就不能太粗糙,應該是非常逼真的。這個逼真既體現在渲染各種細節上,也體現在給用戶的各種輸入上,包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等等各種感官的輸入,還包括虛擬世界的逼真程度。

Accessible(易用):我們講到超逼真的系統,還希望它本身不是那么難用。要說這個東西只是在實驗室里,以缸中之腦的方式才能用,是沒有意義的。這就類似于前面舉例子的low friction,從用戶的角度容易用,這樣用戶量才會大,才會成長為一個海量多用戶同時在線的系統。

Pervasive(泛在):元宇宙能夠隨時隨地訪問,這樣整個生態、元宇宙經濟才有可能足夠活躍,就像今天用的移動互聯網一樣。

3)Decentralized(去中心化),元宇宙的或有特征

這一條可能比較有爭議,因為很多人基本上把去中心化或者所謂的Web3等同于元宇宙。

我的觀點是:我認同去中心化的理念以及這樣的技術,在某些情況下,有助于元宇宙生態發展,但并不是必須的。比如回顧前面元宇宙歷史中的幾大重要事件,不管是Second Life還是其它公司,都沒有用過去中心化。包括像Meta,盡管它之前發過幣、在Instagram里面加NFT等等,但是至少現在它和元宇宙直接相關的業務,和去中心化目前沒有任何關系。

以上就是我們總結的元宇宙的1+7+1,一共9大特征。

五. 元宇宙的兩類半核心技術

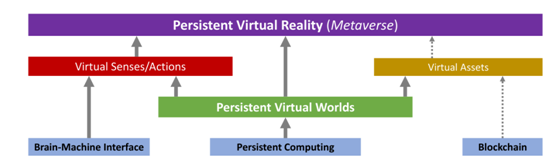

狹義上講,元宇宙可以被定義“為持久存在的虛擬現實”,這里我附了一張圖來解釋元宇宙的核心技術。

有很多我們經常提到的算力、通信、存儲、數據、智能等,這些實際上屬于普惠或者叫普適性的支撐技術。一旦這些技術發展起來、取得更進一步突破,很多應用或上層技術都會受益。所以我們并不把它們作為元宇宙本身的核心技術。

元宇宙本身的核心技術,歸類為兩類半。

一類是感知與交互技術:感知與交互技術在圖中最底下我用的詞是“腦機接口”。現在用的VR、AR的設備,在某種程度上可以理解為廣義的腦機接口,因為它其實也是大腦或者意識跟機器之間的感知與交互,只不過它走的不是腦電,而是通過五官進行。

第二類是持久計算技術:我們要創造的元宇宙虛擬世界,一方面需要持久存在,另一方面需要不斷地進化和優化。所以這個地方,我創造了一個詞叫做“持久計算”,用來概括可以支撐持久存在的虛擬世界的技術,包括相關的計算基礎設施、引擎與建模技術等。

還有半類核心技術是虛擬資產:虛擬資產和數字資產還不太一樣,數字資產更廣義,比如說一個專利授權,或者是一套數據包,也可以叫數字資產。虛擬資產應該說是數字資產的子集,它指虛擬世界當中的物品、內容等等,我把它歸類為半類,而且畫的是一條虛線。我認為從虛擬資產的交易而言,它是對元宇宙有益的補充和助力,但是并不一定非有不可。

舉個例子,鏈游(區塊鏈上的游戲)。現在游戲業擁有全球數十億計的玩家,如果都來玩鏈游,這個前景多么可觀,但這個不存在。日常玩游戲的用戶和玩鏈游的不是一個群體,大多數玩游戲的用戶是play for fun,為了追求娛樂,而不是為了賺錢。鏈游本身從商業邏輯上來講,目前是一個非常小眾的需求。我認為它確實對元宇宙有補充或助力,但是我只把它歸類為半類,而且用了一條虛線。

說到虛擬資產,虛擬資產是不是一定要靠區塊鏈來支撐,這也值得打一個問號,所以我也用了一條虛線。比如說我們知道Second Life是最早可以買賣虛擬資產的虛擬世界,包括買賣虛擬房地產,還可以換成真金白銀,換成現實世界里的錢。有人在Second Life里盈利達到數百萬美元之多,但是Second Life至今也不是運營在區塊鏈之上的,所以虛擬資產是不是一定靠區塊鏈支撐,我們也是用一條虛線。

最后,如果用一句話概括廣義的元宇宙,實際上是數字化轉型的高級階段和長期愿景。

現在我們看各國的政策、科技圈比較熱的詞,大家都有一個感受,數字化轉型和碳中和是兩個重要的發展方向,這兩大發展方向彼此之間還有相關之處。所以我們講元宇宙是各行各業分別進行數字化轉型之后,最后到達的一個融合階段,所以我們從廣義上把元宇宙定義為數字化轉型的高級階段和長期愿景。

六. 通往元宇宙的兩大技術挑戰與未來展望

接下來我們對元宇宙未來的發展作一個展望。

首先通往元宇宙的路上,我們實際上面臨一些重大挑戰,目前還遠遠沒有找到解法。

這張圖講的是一個我比較喜歡舉的例子:你和朋友一起喝啤酒。現在有不少的VR從業者,覺得我們現在有VR設備,還有VR頭盔上面的嗅覺設備,可以模擬喝啤酒的嗅覺,包括未來的味覺。但是我們仍然模擬不出來你喝了啤酒之后酒精作用于身體產生的多巴胺。沒有虛擬多巴胺,喝啤酒的體驗始終沒有那么真實,所以這是一個重大挑戰。

重大挑戰的原因是什么?

之所以目前在虛擬視覺和聽覺方面做得相對較好,最根本的原因是我們能夠找到它的外界輸入構成的基本元素,比如說光的三原色,聲音由不同的頻率疊加構成,但觸覺、嗅覺和味覺,我們還沒有找到公認的構成這些感覺的基本元素。就算找到了這些基本元素,如果我們始終在圖中綠色的豎線,也就是在人的感官之外產生輸入信號的話,我們也始終找不到解決虛擬多巴胺的方法。還有更多的外界輸入和意識互相發生反應的一些效應,是在感官之外無論如何實現不了的,所以我們應該把工作的界面移到圖中紅色的虛線。紅色的虛線是介于你的大腦和感官之間,直接信號輸入大腦,換一個詞比較能理解,就是直接輸入你的意識。我們工作界面下一步的突破,是來自于腦機接口,直接與你的意識之間交互。

再舉另外一個例子,也和水有關,就是游泳。做虛擬世界里的水相對來講比較難,不能說站在水邊看,好像是波光粼粼渲染得很逼真就夠了。在一個完美的虛擬世界,你可以跳進去游泳,根據身體的動作打起水花來,水花和水波可以作用于身體,讓身體感覺到這個作用。如果是多用戶,手掀起的水花可以打在另一個人身上。換句話說水這個東西,它應該以粒子的形式、以流體力學的形式去模擬,才能夠實現虛擬的游泳,乃至營造多人戲水的感覺。

在這方面,像Second Life、Minecraft等一些先驅應用為我們指出了發展方向。Second Life的一個重大特點是,里面的很多物體是由基本構件組成的,用戶可以在里面用這些基本構件,搭建更復雜的物體。Minecraft更是如此,其主要玩法就是以基本的構件搭建物體。虛擬世界的發展方向,應該是自洽地由一系列越來越小、越來越精細的構件組成,這樣的虛擬世界才有靈活性,才會更逼真,不會被用戶察覺出來它是假的。

現在很多虛擬世界里的桌子,建模的時候就是一個整體,不會被打碎;一堵墻,在一些虛擬世界里用坦克轟它,也不會打碎。隨著技術的進展,虛擬世界應該做到更好。

關于元宇宙的發展方向,我作兩個預測。

一個是虛擬的感知與交互方面。目前就虛擬的感知與交互而言,我們的腦機接口還是只讀的,只讀可以實現簡單操作,比如戴上腦機接口設備后,僅僅靠思考就可以控制一個玩具車,或者可以打字。我們預測到2025年或者更早的時間,我們僅僅靠思考就可以更加靈活地控制你在虛擬世界的化身,僅僅靠對腦機接口的只讀,就能夠實現所有的交互。

最難的是腦機接口的寫入,純粹從技術實現的角度來講,我希望到2035年或者更早的時候,我們能夠通過對腦機接口的寫入,來模擬外界的一切信號。換句話說,那時候就能實現缸中之腦了。只有這樣,才可以真正地讓我們在虛擬世界中和朋友聚會,在一起喝啤酒的感受和現實世界當中是沒有區別的。當然這存在很多倫理問題,為了避免負面效應,需要我們有倫理、立法等等方面的先行工作。

第二個發展方向,就是虛擬世界。虛擬世界或者叫虛擬宇宙的要點是,它應當是自洽的,它應該由基本的構件構成,這樣才能夠具有靈活性。一方面用戶可以在里面創造新的物品,另一方面這樣的世界能更逼真,更不容易被看出來這是一個假的世界。目前構成虛擬世界的基本構件可以做到磚塊級別,通過算力、引擎、建模等方面的進展,預計到2024年可以做到虛擬的沙塵級別,希望到2027年能夠做到虛擬的基本粒子級別。

這兩個方向大家看起來可能比較科幻,但是我們講一句話,預測未來最好的方式就是創造未來,作為虛擬現實這個行業的老兵或者說是堅定信仰者,我個人相信這樣的未來會實現。

除了技術之外,我們也把現在做的幾件事情和大家匯報一下,我起了一個題目“Paving the road to the Metaverse”就是為通向元宇宙鋪路。

IEEE有幾個我直接或者間接領導的與元宇宙相關的委員會和工作組。我們有IEEE虛擬現實與增強現實標準委員會,在標準委員會下有兩個標準工作組,一個是VR/AR的標準工作組,我們之前有過12個標準立項,隨著元宇宙的發展趨勢我們正在把這些項目進行重新的整合和更新。還有一個叫做移動設備上的AR的標準工作組,這個工作組由國內的商湯牽頭,目前是比較活躍的工作組。在標準制定之外,上圖左側我用了一個詞“不僅是標準制定”,為此設立了IEEE虛擬現實與增強現實顧問委員會。一方面是配合標準委員會的工作,另一方面也是組織跟VR、AR或者是元宇宙相關的會議、交流、培訓、競賽等等。上圖右側我用的詞是“不僅是技術方面”,為此我們打造了一個關于擴展現實的倫理的全球計劃。這個工作出了一系列白皮書,關于擴展現實的倫理,大家可以到網上搜,免費下載。

以上是和我直接相關的工作,當然IEEE與元宇宙相關的標準工作不僅僅是這些。比如我們如果把范圍擴大到支撐技術,像WiFi(802.11),也是IEEE的標準,而且也一直在快速進展當中。

還跟大家匯報一下,我和盛景一起聯合創立的公司叫元創盛景(英文名叫VerseMaker),我們現在正在出一個元宇宙全景與展望系列,這個系列是一個定期更新的報告,今年大概分為三部分,第一部分這個月晚些時候會發布,叫做“全球大咖談元宇宙”,11位全球大咖談元宇宙。預計8月份我們會出下一期,關于元宇宙全景與展望的技術、專利和標準篇,我們會盤點相關的技術、專利和標準,以及相關的展望。再過三個月,11月份我們會出一期元宇宙市場與投資的全景與展望。

我們現在還在籌備一個大會,是IEEE的元宇宙大會(IEEE Metaverse Congress),一方面邀請元宇宙的全球大咖,另外一方面也希望大會本身是以元宇宙的形式呈現。這個大會目前在計劃當中,按照規劃它會是一個系列活動。我們已經在講元宇宙,就沒有必要搞線下活動了,不但是線上的,而且還應該是元宇宙風格的。目前計劃從6月29號開始,可能每個月有1—2場,后續也希望大家持續關注。

還有一件正在做的事情叫做開放元宇宙聯盟(Open Metaverse Initiative)。這個開放元宇宙聯盟計劃由兩部分組成,一部分叫做開放元宇宙聯合會,它會由IEEE的ISTO的機制來孵化,是一個非營利的501(c)(6)類別的產業組織,我們希望這個組織是以機構或者是以實體作為會員參加的。另外雖然我們界定去中心化并非是元宇宙的必須,為了呼應去中心化這個浪潮,我們還會成立一個開放元宇宙的社區,是以個人為成員的組織,是去中心化的組織。

總的來說,我們認為元宇宙不是某一個巨頭公司的事情,人類并不會只有一個元宇宙。元宇宙的建設,我們希望是一個完全開放的理念,希望大家來共同設計、共同建設、共同運營、共同使用和共同獲利。

這五個共同,是我們為這個開放元宇宙聯盟提出的宗旨,我們在日本已經有了一個相當于分會的組織,在美國、歐洲,相應的建設工作也在籌備過程當中,希望大家持續關注。

【圓石共創匯和盛景信息】

圓石共創匯——轉圓石于千仞之山:圓潤通達,安如磐石。一線投資機構盛景嘉成發起高端社群品牌,匯集資本、人才、技術、服務等創新創業關鍵要素,對內,鏈接國內數量眾多的一流投資機構、創業者、孵化器、地方高新區等;對外,聯通美國、歐洲、以色列等全球創新高地。有圓石沙龍、圓石路演大會等多個服務線。

盛景嘉成母基金/直投基金,在管規模超過130億人民幣。覆蓋中國、美國、以色列超60家頂尖VC。投資覆蓋全球超2000家新經濟企業。其中投資后實現海內外上市的企業197家。美國《福布斯》2021年“全球最佳創投人”百人榜單(The Midas List),“全球最佳創投人Top10”中盛景嘉成覆蓋其中5席;“全球最佳創投人100強”中,盛景嘉成覆蓋其中12個機構的28位投資人。

鳴謝本次活動合作機構與合作媒體:

合作機構:深圳市國際投融資商會

特邀合作媒體:創業邦

合作媒體:億歐、融資中國、投資家、億邦動力、奇霖傳媒、野馬財經

Bitget Builders 計劃成員數量突破 5,000 人,參與者來自全球 55 個國家及地區...

2024-11-29

2024-11-2911月29日,云知聲(上海)智能科技有限公司(以下簡稱“云知聲”)與上海儀電物聯技術股份有限公司(以...

2024-11-29

2024-11-292024年11月27日,北京明陽氫能科技有限公司(以下簡稱“明陽氫能”)舉行A+輪投資簽約儀式,融資...

2024-11-29

2024-11-29投資家網(www.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。