摘要:按目前設計師圈的通行說法全國有2000多萬設計師,既有從高中開始學習美術、大學時從事藝術設計相關專業的科班人才,也參加photoshop、CorelDRAW等培訓班出身的人士,他們之中的絕大多數人的就業出口是企業。

設計(Design)這個詞本身具有從無到有的氣勢,在西方語境之中,最高的設計者是造物主(上帝),而人的本質力量就在一切作品勞動中體現自己的價值;所以,一個有設計思維和能力的人也是一個頭腦具備相當旺盛創造力、以及雙手靈巧的人。

到了信息時代,設計更是滲透進社會機體的毛孔之中,當我們打開一個App的logo、產品的UI(界面),電腦上時打開的網頁,操作系統的布局都是由一個個分門別類設計工種精心打磨;包括手機、筆記本在內的智能硬件努力比拼工業設計的美感,更遑論我們寄居的高樓大廈也是建筑設計師在圖紙上、空間設計師的建模細節一點點生成為現實。

即使不談藝術美學層面,設計已經嵌入到商業各個層面。一個創業公司的從想到名字之后的品牌得落實到一個商標(logo)具象上;辦公室功能分區及裝飾;企業文化墻或成果展示;公司視覺識別體系(VI);創始人的形象包裝處處都會用到設計師;甚至越是做大事的企業越是重視自身的設計軟實力。

本文更關心的是設計行業會不會變得更好?

國內設計師的生存狀況讓人憂慮

按目前設計師圈的通行說法全國有2000多萬設計師,既有從高中開始學習美術、大學時從事藝術設計相關專業的科班人才,也參加photoshop、CorelDRAW等培訓班出身的人士,他們之中的絕大多數人的就業出口是企業。

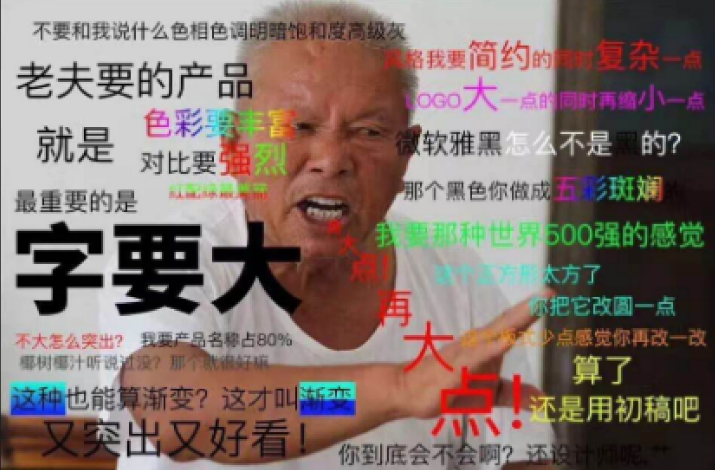

而一些不是長期需要市場策劃崗位的公司大多選擇設計“外包”,有的找朋友幫忙代設計一個logo,有些注重品牌形象的公司重金邀請到大的設計事務所,他們抱著很高的期待卻并不內行,由此帶來的甲方與乙方之間的“相愛相殺”,往往陷入到乙方認為甲方“說什么都會對”,甲方懷疑乙方“沒有get到點”的境地。

(圖片來自網絡)

這種矛盾在于設計是門“商業藝術”,其需求不是源于設計師的創作欲,但是客戶卻需要藝術化的呈現,本質上,商業設計工作更像是一個to B(to Bussiness或者說to Boss)的工作,設計師既要適應不同口味、需求的老板,還要兼顧商業實用和效果,很多設計師的職業榮光就這樣被一次次枯燥的修改和繁瑣的溝通所消磨。

盡管加班熬夜是家常便飯、良莠不齊充斥設計市場,筆者在專訪精于設計創始人王斯旻經過深入探討后發現,這還并不算真正關節所在:

定價非標化。同一需求不同作品的設計費,市面上有些設計師平臺最低低至99元,也有一個億的天價logo,如此天淵之別的價格中間有多少名不副實的水分?如何讓企業花費合理的價格獲得一個相對優質又滿意的設計作品呢?企業在試錯成本較高的情況下會選擇名氣更大、費用相對更高的設計師,而相互抱怨和吐槽難以避免。

預期效果“天生不穩定性”。“即使是一個好的設計師要做一個設計作品,也未必一定可以符合企業的需求,”王斯旻說,“因為設計每一個作品都是一個全新的工作。”好的設計創意本身是反套路化、反程序化的,并且設計還是“人對人”之間的工作,還得考慮彼此的欣賞水平與企業需求是否合拍。

優秀設計師人才的流失。王斯旻在康奈爾大學讀研期間初創的“凱諾空中設計課”時發現,很多優秀設計人才更傾向于到外企或者國外去工作,他們大多是由于市場價格混亂、作品沒有得到認可而被迫轉行。

如何讓中國設計令世人尊敬,王斯旻認為至少要達到一個標準:優秀的設計人才更愿意留在國內發展,他們的才華有施展舞臺。這是他為什么要從紐約SOM設計所離開并回國創辦精于設計的初心。

怎樣把設計的工作流程規范化,為行業構建一個有章可循的機制,卻需要借鑒美國、歐洲以及日本等發達國家在設計行業方面管理經驗和文化積淀,顯然,對于設計師創作過程的“再設計”,對緩解創作者個性化發揮不穩定性的問題已成為剛需。

精于設計的創新方法論,讓企業和設計師都樂在其中

企業和設計師的共同愿望是:得出雙方滿意的作品,只是這種“一拍即合”的暢快感似乎快成為一種傳說。

精于設計認為所有工作的原點是要清晰界定準客戶需求(brief)。

傳統的做法是讓經驗豐富的設計師與項目方溝通數個小時,有的是設計事務所的“臺柱子”與甲方溝通之后再傳達給底下其他設計助理執行,而多方傳遞后的“需求”信息已經失真。精于設計則是開發一套標準化、具備游戲化體驗的“問卷系統”,快速測出客戶尤其是企業主可意會不可言傳的深層次需求,比如喜歡或許需要什么樣的顏色?需要的是抽象的還是具象的設計?究竟是高大上設計風格還是接地氣的風格?調查問卷系統出具各種維度的表格數據,結合了設計心理學的H5報告能夠節省雙方的溝通成本,減少無用功。

最關鍵的流程改造還是得降低設計師發揮不穩定的問題,這顯然不能指望單獨由一個設計師改N稿或突破自我的框架,借助團隊(Team)的力量才能得到整體相對穩定的輸出。

以往企業之所以情愿出高價邀請知名設計師其實是在“賭”該設計師在理解企業需求后做出好設計的“概率”更高。精于設計則把每一個設計師預期完成滿意作品的概率進行加權,最終讓企業挑選出最符合自身預期的作品方案,改變一個設計師完成一個需求的孤立作業模式,變成多個設計師對待一個需求的競選模式,據了解,精于設計的競賽大體分為如下三種:

(1)公開賽:對精于設計平臺所有注冊的設計師均可參與,角逐分為初賽、決賽兩輪。

(2)邀請賽:精于設計對較高等級設計師發出邀請,進行小范圍單輪賽事PK。

(3)御用賽:精于平臺與高等級設計師用戶一起爭取優質大項目并和需求方長期合作的賽事。

企業最終能從不同的設計師的作品中精挑細選到最符合預期的方案,即使不能一下子命中,也可以由甲方最認可的設計師進行精益求精,直到推敲完善至客戶完全滿意為止;這種競賽模式特別適合那種“善變”的客戶——想的是A、說的是B、看到C好又改變主意,對于客戶而言,競賽制能保證總有一款適合你!

以阿星孵化的金融科技自媒體“拉風財經”logo設計為例,選擇了精于設計邀請賽的形式合作,最終我從15位入圍作品中選出了其中一個最符合預期的作品,再綜合多位親友的意見,交由設計師打磨出一個非常“拉風”并且有內涵的創意作品,對于作品效果,我覺得“專業眼光、無價之寶”的贊美是精于設計團隊當之無愧的。

(左圖一是需求界定和發布;中圖是邀請賽入圍logo作品;右圖精于設計在成稿之后制作的拉風財經VI手冊)

在奇妙的“設計實驗”中,我第一次拿到這么多logo備選方案有一些不安,其他落選設計師的心血不是都白費了呢?在我看來,精于設計的自動化工作流程、體系化專業服務、國際化大牌設計感過于“偏袒”甲方(客戶)了。而王斯旻回復道:“我們給設計師的游戲化體驗會讓設計師覺得很有趣,并且平臺的公信力、激勵機制也可以吸引到設計師的積極主動參與。”

因為設計師的大部分工作時間其實在處理設計作品之外的溝通、協調、試錯等環節;而設計本身又是個“手藝活”,其訂單本質上是售賣自己的時間,很多人希望通過做好更好的case成名之后提升溢價,但依然難以抗御設計效果不穩定、客戶難以交代的風險。在精于設計平臺上,精于設計為企業實際上是創意、設計到實現的完整解決方案服務,很多溝通環節事務由專業資深項目經理來對接,讓設計師可以專心完成作品。

另外線上能夠讓設計師長期付出的平臺實在鳳毛麟角。在某眾包服務平臺,一些企業主會讓自己公司設計師或者熟悉的設計師朋友參與競標,在否定所有提交設計方案之后,再由認識的設計師“借鑒”其他作品完成設計方案,這種暗箱操作的“騙稿”行為讓很多優秀設計師心血付諸東流。而在另一類相對價格相對高端的設計事務所如正邦設計等,往往需要設計師花費大量時間精力用在制作PPT比稿上,而提報時PPT美輪美奐也是需要設計師參與制作的才能最終以“誠意”換取到最終甲方預付款,這無疑是對設計師本身工作的巨大消耗。

在精于設計的官網上掛出的需求就是實實在在的訂單,誰能在競爭中更深刻理解客戶的需求、與客戶更投緣、最終被客戶所挑選,就能贏得獎金。所有作品都是“公開”、“公正”被對待,對于設計師來說,參加一項挑戰的樂趣就是提交一副自己滿意的作品,這本身是件enjoy(享受)的事情。

獨特設計師社區協作模式,給企業帶來高性價比體驗

目前設計行業主流模式大體分為:一是線上撮合型眾包平臺模式,另一種是線下設計事務所或工作室模式,前者試圖以logo的超低定價獲取中小企業客戶,卻很難吸引優質設計師;后者優秀設計師則需要在工作之余承擔巨大的管理成本和用人成本,這導致其設計作品價格偏高,很多企業用不起。

要想讓企業既能夠獲得優秀、專業的設計作品,又能以合理的費用獲取,上述這兩種模式精于設計都不想走。精于設計團隊則負責與企業對接的需求界定、PPT提報、費用定價、溝通協調以及設計作品知識產權查重等從創意、設計到實現的完整解決方案,與其他中間服務不同的是,精于設計并不擔心企業會跨過精于設計直接聯系設計師。

“我們并不是靠信息不對稱來賺錢,我們不介意企業直接與自己滿意設計師溝通,事實上,大多數企業只要享受到精于設計流程之后有設計需求還會來找精于設計。”王斯旻說,“設計師發揮不穩定依然是一個大概率事件,這是設計與文案等創意服務類工作不同之處,設計的需求會發生變化,企業這次需要的是一個logo,下回需要的是一個市場海報;再下回可能是一個網頁設計、亦或是空間設計,這絕不是一個設計師所能應付的了的。”

目前在精于設計平臺上活躍著4000多位全球真實設計師,王斯旻并不擔心企業客戶少,他更在意的是設計師在平臺上“是否玩的開心”?又有多少優秀設計師入駐了平臺?留存度和活躍度怎么樣?這成為他每天關注的焦點。

為了保證入駐的設計師“有錢賺”,精于除了讓參加競標設計師能贏得獎金以外,提交了較好作品但沒有中標的設計師也會適當補貼作為安慰獎、并在平臺上獲得相應的“積分”,而不符合要求作品則沒有積分;在每一次需求發布和競標過程中,精于設計堅持這種“金字塔式”篩選結構設定是為了讓設計師“以作品說話”。

這樣才能保證設計師每一次參選時,才華得到公平的對待、利益獲得對等的滿足、設計師也可以堅持在平臺上接單參賽以打造自己的品牌,平臺也不用擔心頭部設計師“壟斷”過多名利的負擔。而在邀請賽、御用賽等競賽模式中,精于設計會根據設計師用戶積分等級、參賽類型以及遞交上傳的以及審核通過的作品鏈接為指標進行定向邀請,那些長期活躍、跟隨精于的設計師所接到的接單、合作機會顯然更多。

精于設計服從的客戶包括華潤、萬科、中糧、紅杉資本、真格基金、萬象城、氪空間、優客工場、中航工業、上海交大、長江商學院以及聯合國教科文組織,為這些頂尖公司和組織單位提供過品牌、產品、會議、室內等方面的設計方案。

精于設計致力于希望成為“創意·設計·實現,世界領先品牌的共同選擇”,尤其是那些正處在發展中、從一開始就重視品牌形象的公司享受到精于設計帶來的服務。正是由于精于設計在設計師資源上的積累以及模式上創新,使得精于設計與市面上頂級的設計師事務所相比設計品位毫不遜色,價格卻不足他們的10%。

精于設計期望未來在需求最大的市場上用親民的定價獲取客戶的信任,這樣精于設計才能做的更大、訂單越源源不斷,讓平臺設計師開心的忙活起來,團隊最終也能擁有相對穩健的發展。

結語:

設計服務是很多企業服務平臺踩過的最大的坑,又是“雙創”中至關重要的一環。按照現有傳統設計行業模式發展下去,導致設計師的職業成就感不高、報酬收入低,很難涌現出高品質的國際設計,自然難以與“品牌強國”大勢相吻合,設計行業革新正當其時。精于設計模式是在洞察設計本身的創作特性、甲乙方關系現狀之后,構建起了一個兼顧設計師和企業雙方利益的“生態社區”,是順應人性、市場需求的好商業模式。精于設計既是網聚(兼職)設計師用戶的輕運營平臺,也是真正懂企業、重專業服務的企業服務平臺,有望成為國內最大的從創意、設計到實現的完整解決方案服務商,其革新模式是中國設計行業崛起的新動力。(作者:李星)

2025年2月24日,匯通達網絡(9878.HK)宣布深入融合DeepSeek的首個AI員工“小匯”...

2025-02-24

2025-02-242025年AI硬件需求有望迎來更大規模放量,相關核心產業鏈上游的顯示面板行業也將獲得更大增長動力,高...

2025-02-24

2025-02-24蛇年春晚,張藝謀導演的創意融合舞蹈節目《秧BOT》引發關注,節目由宇樹科技的人形機器人和演員們聯袂主...

2025-02-24

2025-02-24通知要求,所有微短劇需按照國產網絡劇片分級監管原則,進行分類分層審核管理,以提高審核效率,優化行業發...

2025-02-24

2025-02-24投資家網(www.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。